一、文章结构

二、文章要点

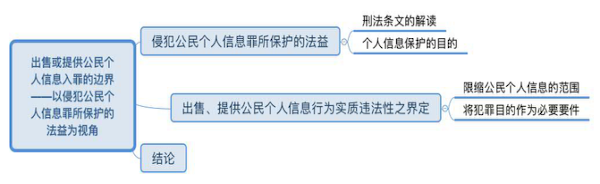

【本文旨在】以“出售或提供”公民个人信息行为为核心,讨论侵犯公民个人信息罪所保护的客体,沿着刑法保护的核心——侵害的法益——进行分析的思路,试图回答出售或提供何种公民个人信息才具有刑法上的可责性,何种出售或提供行为才具有实质违法性构成犯罪。

(一)侵犯公民个人信息罪所保护的法益

本文作者认为,侵犯公民个人信息罪所保护的法益应为人格尊严与个人自由,个人隐私只是人格尊严的组成部分。

1、刑法条文的解读

《刑法修正案七》首次确定侵犯公民个人信息时,就将其条文序号定为第253条之一。该罪被置于《刑法》分则的第四章“侵犯公民人身权利、民主权利罪”之下,具体位于“侵犯通信自由罪”与“私自开拆、隐匿、毁弃邮件、电报罪”之后。按照体系解释该罪所保护的法益应为公民人格权利与自由,包括公民个人通信自由和人格尊严。

2、个人信息保护的目的

个人信息保护旨在确立个人信息的使用规范,所保护个人权益包括但不限于隐私利益。通过区域及国家层面的立法来看,相关立法主要是从保护个人基本权利和基本自由的角度来保护个人数据的,其基本理念:个人数据的处理涉及公民(或自然人)的个人尊严、自由,应当规范个人数据的处理行为,以防止对公民基本权利和自由的侵害。

【美国】

1973年,美国卫生、教育和福利部提出“正当流通原则”或称“隐私原则”。→1974年,《隐私法》,规范公共部门的个人信息处理行为。

【德国】

1970年,德国黑森州颁布了世界上第一部专门针对个人数据保护的法律。→1977年,《联邦个人数据保护法》→1983年,德国宪法法院判决确立了个人信息自决权为公民宪法上的权利。自此,个人自行决定何时、在何范围披露个人信息成为一项宪法权利。

【我国】

我国刑法对于公民个人信息保护是建立在《宪法》对公民基本权利保护的基础上,是履行“国家尊重和保障人权”基本义务,保护公民人格尊严、人身自由等宪法权利,而不是直接基于人格权或隐私权保护。

(二)出售、提供公民个人信息行为实质违法性之界定

1、限缩公民个人信息的范围

侵犯公民个人信息罪规定了两种侵犯公民个人信息的行为,行为一:向他人出售或者提供公民个人信息的行为;行为二:窃取或者以其他方法非法获取公民个人信息的行为。这两种行为在本质上具有很大差别,“盗取或非法方式”强调的是“非法”,其行为缺乏正当性基础;“出售或提供”是中性的行为,其非法性不在于行为方式而在于行为的对象“公民个人信息”上,因为公民的个人信息承载着公民的人格尊严和个人自由。本文作者认为,纳入刑法保护的应当只限于能够直接识别公民个人身份的个人信息。

2、将犯罪目的作为必要要件

应将犯罪目的作为侵犯公民个人信息罪的必要要件,即将《刑法》第253条之一中“向他人出售或者提供公民个人信息”改为“以非法目的向他人出售或者提供公民个人信息”。